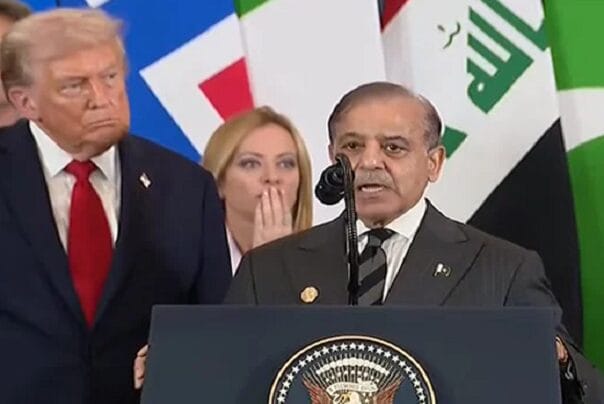

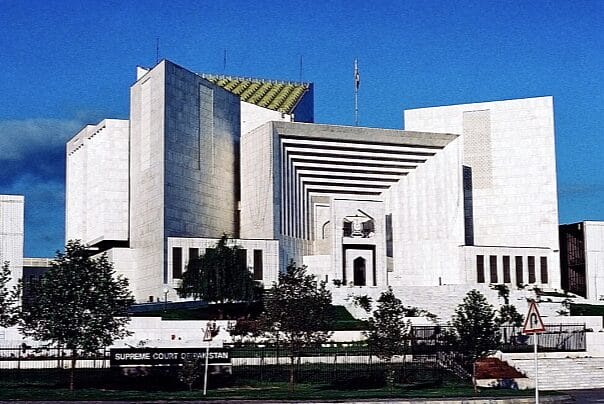

اسلام آباد: سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار (جوڈیشل) نذر عباسی کے خلاف توہینِ عدالت کی کارروائی ایک قانونی تنازع سے نکل کر عدالتی احکامات اور انتظامی فیصلوں کی برتری پر مبنی بحث میں تبدیل ہو گئی ہے۔یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب ایک دو رکنی بینچ، جس میں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی شامل تھے، نے سوال اٹھایا کہ ایک مقدمہ جو باقاعدہ بینچ کے دائرہ اختیار میں تھا، اسے آئینی بینچ کے حوالے کیوں کیا گیا۔اس معاملے کی نوعیت ایک غلطی سے جڑی ہوئی ہے، جہاں کچھ مقدمات جو آئینی بینچ کے سامنے پیش کیے جانے تھے، انہیں غلطی سے باقاعدہ بینچ کے سامنے مقرر کر دیا گیا۔ اس غلطی کی وجہ سے عدالتی وقت اور وسائل کے ضیاع کے ساتھ ساتھ فریقین کو بھی نقصان اٹھانا پڑا۔یہ مقدمات جنوری 13 کو جسٹس شاہ، جسٹس عائشہ اے ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل بینچ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان مقدمات میں کسٹمز ایکٹ کے ایک سیکشن کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔لیکن دائرہ اختیار کے مسئلے پر سوال اٹھنے کے بعد، مقدمات کو جنوری 16 تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عدالتی شاخ نے سپریم کورٹ (پریکٹس اینڈ پروسیجر) ایکٹ، 2023 کے تحت باقاعدہ کمیٹی سے رجوع کیا، جس نے مقدمات کو آئینی بینچ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔سماعت کے دوران، جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار سے استفسار کیا کہ دائرہ اختیار سے متعلق مقدمہ باقاعدہ بینچ کے سامنے پیش کرنے کا عدالتی حکم واضح تھا، تو اس کے باوجود یہ مقدمہ آئینی بینچ کو کیوں بھیج دیا گیا؟جسٹس شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا: “ایک بار جب مقدمہ بینچ کے سامنے مقرر ہو جائے، تو اسے واپس لینا ممکن نہیں۔ یہ خدا کا تحفہ ہے، اور ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔”جسٹس عقیل احمد عباسی نے مزید کہا کہ مقدمات کے تعین کے لیے تحقیقاتی افسران کے فیصلے پر انحصار کرنا عدلیہ کی خودمختاری کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، “کل کو یہ بھی ممکن ہے کہ بینچ کی تشکیل میں دوبارہ تبدیلی کر دی جائے۔”ایڈیشنل رجسٹرار نے وضاحت دی کہ مقدمات کی غلط ترتیب کسی بدنیتی پر مبنی نہیں تھی بلکہ ایک نیک نیتی کا عمل تھا، جو کمیٹی کے احکامات کی تعمیل میں کیا گیا۔رجسٹرار نے کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس کو خفیہ قرار دیا، جس پر ججز نے اعتراض کیا۔ جسٹس شاہ نے کہا کہ انتظامی احکامات عدالتی احکامات کو رد نہیں کر سکتے۔سینئر وکیل صلاح الدین احمد نے عدالت کو تجویز دی کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کے تمام ججز پر مشتمل مکمل عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سوال اٹھایا کہ اگر عدالت اب بھی کمیٹی کے فیصلے پر غور کر رہی ہے، تو پھر ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کے لیے کیوں طلب کیا جا رہا ہے؟جسٹس شاہ، جسٹس عائشہ ملک، اور جسٹس عقیل عباسی نے ایک خط میں کہا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے اور عوام کے اعتماد کو مجروح کرتی ہے۔ خط میں زور دیا گیا کہ عدالت کی شفافیت اور خودمختاری کو برقرار رکھنے کے لیے عدالتی احکامات کی فوری تعمیل ضروری ہے۔

یہ تنازع صرف ایک انتظامی غلطی نہیں بلکہ عدالتی خودمختاری اور شفافیت کے حوالے سے ایک اہم بحث کا پیش خیمہ بن گیا ہے۔ ججز کے مطابق، عدالتی احکامات کو انتظامی فیصلوں کے ذریعے نظرانداز کرنا ممکن نہیں، اور ایسا کرنا عدلیہ کے وقار کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کیس کا نتیجہ نہ صرف سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات بلکہ پاکستانی عدالتی نظام کے مستقبل کے لیے بھی اہم ہوگا۔سپریم کورٹ میں جاری توہینِ عدالت کی کارروائی کیا ہے؟ ایک قانونی ڈرامہ؟ یا ایک کلاسک پاکستانی بیوروکریسی کا نمونہ؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ایڈیشنل رجسٹرار (جوڈیشل) نذر عباسی کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ صرف قانون کے ایک پیچیدہ نکتے پر نہیں رکا، بلکہ یہ تو عدالتی احکامات اور انتظامی چالاکیوں کی “ٹگ آف وار” بن گیا۔یہ تنازع ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک گولڈن ریٹرویوور کو بلی کے ساتھ رسی کشی کھیلتے دیکھ رہے ہوں، جہاں دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں اور ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ جیت کس کی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسی درمیان سے ٹوٹنے والی ہے، اور تماشائیوں کو یہ سب ایک “سرکس” لگ رہا ہے۔یہ سب تب شروع ہوا جب سپریم کورٹ کے ایک دو رکنی بینچ نے سوال اٹھایا کہ ایک مقدمہ جو باقاعدہ بینچ کے سامنے ہونا چاہیے تھا، وہ اچانک آئینی بینچ کے حوالے کیوں کر دیا گیا؟ یہاں ہم سب کو لگا کہ شاید کسی نے سپریم کورٹ کے اندر گوگل کیلنڈر” کو غلطی سے اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی، جناب! یہ تو ایک ایسی “غلطی” تھی جس نے پورے عدالتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب عدالتی وقار کو پہلے ہی ٹک ٹاک ویڈیوز اور وائرل میمز سے خطرہ لاحق ہےمعاملہ سنجیدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس نے پورے معاملے کو “میلہ” بنا دیا۔ جب انہوں نے کہا: “یہ خدا کا تحفہ ہے، اور ہم اسے جانے نہیں دیں گے” تو ایسا لگا جیسے عدالت میں اچانک کوئی نیا “ریئلٹی شو” شروع ہو گیا ہو۔ایسا لگا جیسے جسٹس صاحب کہہ رہے ہوں: “یہ مقدمہ تو ہمارے لیے کسی لاٹری جیتنے جیسا ہے، اور ہم اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔” ان کے اس تبصرے پر عدالتی کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جو ایک ہارے ہوئے کرکٹ میچ کے بعد پاکستانی تماشائیوں کے ہوتے ہیں۔اب ذرا اس معاملے کے دوسرے دلچسپ پہلو پر بات کرتے ہیں۔ عدالت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ مقدمات کی سماعت کے فیصلے کسی “ریسرچ افسر” نے کیے تھے۔ ہاں، بالکل! وہی ریسرچ افسر جسے ہم عام طور پر فائلیں ترتیب دینے یا چائے لانے کے لیے دیکھتے ہیں۔جسٹس عقیل احمد عباسی نے بھی یہی سوال اٹھایا: “کیا اب عدالتیں ریسرچ افسران کے ہاتھوں چلیں گی؟ ان کے اس سوال پر ایسا محسوس ہوا جیسے عدالت میں کوئی غیر سرکاری تنظیم کا اجلاس چل رہا ہو، جہاں ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہو لیکن کسی کے پاس اصل حل نہ ہو۔جب رجسٹرار صاحب نے وضاحت دی کہ یہ صرف ایک ریسرچ افسر کا کام نہیں بلکہ پورے ریسرچ افسران کے سیکشن” کا کارنامہ ہے، تو یوں لگا جیسے وہ کسی خفیہ سپر ہیرو ٹیم کی بات کر رہے ہوں، جو اندھیرے میں رہ کر عدالتی فیصلے کرتی ہے۔اب اس ڈرامے کا سب سے سنجیدہ پہلو یہ ہے کہ عدالتی احکامات کو ایک انتظامی کمیٹی نے نظرانداز کر دیا۔ ججز نے اسے عدلیہ کی خودمختاری پر حملہ قرار دیا۔ لیکن ایک عام شہری کے لیے یہ سب ایک ایسا پیچیدہ قانونی جھگڑا لگتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی یقینی طور پر جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ قانون ہو، انتظامیہ ہو یا صرف “ایگوز”۔تو، یہ معاملہ کہاں ختم ہوگا؟ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ پاکستانی عدالتی نظام کی خوبصورتی ہے: ایک نیا دن، ایک نیا تنازع۔ہمارے ہاں عدالتی نظام کو اکثر ایک “ڈرامہ سیریز” کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں ہر قسط میں نیا ٹوئسٹ ہوتا ہے۔ اور یہ کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس قانون کے ماہرین کم اور اداکار زیادہ ہیں۔تو، اگلی قسط کے لیے تیار رہیے! شاید ہمیں مزید “خدا کے تحفے”، مزید “ریسرچ افسران” اور مزید عدالتی خط و کتابت” دیکھنے کو ملے۔ آخر کار، یہ سب کچھ عوام کی تفریح کے لیے نہیں تو اور کس لیے ہو رہا ہے؟

طلباء یونینز کی بحالی کا سوال حل کیوں نہیں ہورہا ؟

پاکستان کی سرکاری جامعات میں طلبہ یونینوں کی بحالی پر جاری بحث آج کل کسی پرانی فلم کی طرح محسوس ہوتی ہے، جہاں کردار وہی ہیں، کہانی وہی ہے، مگر کوئی حل نہیں۔ جامعات کے سربراہان، جو بظاہر انتہائی تعلیم یافتہ اور دنیا دیکھے ہوئے لوگ ہیں، اس معاملے پر ایسے بہانے بناتے ہیں جیسے کسی بچے کو ہوم ورک نہ کرنے پر ڈانٹ پڑ رہی ہو۔چلیں، پہلے صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ طلبہ یونینز، جو دنیا بھر میں طالب علموں کے حقوق، مسائل اور تعلیمی ماحول کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں، ہمارے ہاں ہمیشہ “خطرناک سازش” کے طور پر دیکھی گئی ہیں۔ اور جب بھی ان کے بارے میں بات کی جائے، تو یونیورسٹی کے منتظمین کا رویہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ نے ان سے کوئی “ایٹم بم” چلانے کی درخواست کر دی ہو۔جب آپ یونیورسٹی کے کسی منتظم سے طلبہ یونینز کے بارے میں بات کریں، تو وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر وہی تاثرات ہوتے ہیں جو کسی بچے کے چہرے پر ہوں جب اسے پہلی بار بتایا جائے کہ رات کے کھانے میں سبزی ہوگی۔یونینز؟” وہ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، جیسے آپ نے ان سے پوچھا ہو کہ کیا وہ بلیک ہول کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا پہلا دفاعی ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ “ہم طلبہ کے مفادات کا پہلے ہی بہت خیال رکھ رہے ہیں، یونینز کی ضرورت ہی نہیں”۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلبہ کے مفادات پر دھیان دینے والے یہ “نظام” عموماً صرف اس وقت جاگتے ہیں جب کسی سیاسی یا ذاتی مفاد کی گھنٹی بجتی ہے۔ عام طالب علم کے مسائل؟ ان کا ذکر اکثر ان ایجنڈا میٹنگز میں بھی نہیں ہوتا جہاں سیشن کے بیشتر وقت میں چائے پینے اور رسمی گفتگو کرنے میں صرف ہو جاتا ہے۔جامعات کے منتظمین کے دل میں طلبہ یونینز کے ذکر سے جو خوف جاگتا ہے، اس کی جڑیں 1980 اور 1990 کی دہائی کی سیاست میں ہیں۔ اس دور میں یونیورسٹی کیمپس میدانِ جنگ بن گئے تھے، جہاں سیاسی جماعتوں کے حمایت یافتہ طلبہ گروپس ایک دوسرے پر ایسے حملے کرتے تھے جیسے وہ “پریمیئر لیگ” کے کھلاڑی ہوں، مگر بغیر کسی قواعد کے۔یونیورسٹیوں نے ان حالات کے بعد طلبہ یونینز پر پابندی لگا دی، لیکن مسئلہ ختم ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو گیا۔ پابندی کے بعد پیدا ہونے والا خلا نسلی اور مذہبی گروہوں نے پُر کر دیا، جو نہ تو کسی قانون کے تابع ہیں اور نہ ہی کسی کے جواب دہ۔ نتیجہ؟ وہی پرانا ہنگامہ، وہی پرانا فساد، مگر اس بار بغیر کسی اصول یا ضابطے کے۔تو پھر سوال یہ ہے: کیا طلبہ یونینز واقعی ایک مسئلہ ہیں یا ان کی غیر موجودگی اصل مسئلہ ہے؟یونینز کا بنیادی مقصد طلبہ کے اجتماعی مفادات کا تحفظ اور ان کی آواز کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا ہے۔ دنیا بھر کی جامعات میں طلبہ یونینز طلبہ اور انتظامیہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں، ہم اس پل کو بنانے کے بجائے ڈیم توڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔آپ جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب طلبہ کی نمائندگی کے لیے کوئی رسمی نظام موجود نہ ہو، تو یہ خلا خود بخود غیر رسمی اور غیر قانونی گروہوں سے پُر ہو جاتا ہے۔جامعات کی انتظامیہ کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ طلبہ یونینز کو سیاسی جماعتیں ہائی جیک کر لیں گی۔ اور یہ خوف بے جا نہیں ہے۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پورے نظام کو دفن کر دیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ٹریفک حادثات کے ڈر سے سڑک پر گاڑیاں چلانا ہی بند کر دیں۔طلبہ یونینز کو “سیاسی غنڈہ گردی” کے مترادف سمجھنے کے بجائے، ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے: ہم انہیں ایسا بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا ہم تعلیمی کارکردگی کی شرط، ضابطہ اخلاق، اور سخت قوانین نافذ کر کے ایک منظم اور پرامن طلبہ یونین کا نظام تشکیل نہیں دے سکتے؟تعلیمی کارکردگی کی شرط: طلبہ یونینز کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ایک مخصوص تعلیمی کارکردگی کو لازمی بنایا جائے۔غیر سیاسی ماحول: طلبہ یونینز کو سیاسی جماعتوں کے اثر سے آزاد رکھا جائے اور ان پر سخت قوانین نافذ کیے جائیں۔احتساب کا نظام: یونینز کو یونیورسٹی کے ضابطوں کے تحت جواب دہ بنایا جائے تاکہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہو۔شفافیت اور تربیت: یونینز کے عہدیداروں کو قیادت اور ذمہ داری کی تربیت فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی حیثیت کو درست طریقے سے استعمال کر سکیں۔پاکستان کی جامعات میں طلبہ یونینز پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں بلکہ مزید مسائل کو جنم دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک کھچڑی کی طرح ہے جو جتنی دیر پکائی جائے، اتنی ہی بے مزہ ہوتی جاتی ہے۔یونینز کو بحال کرنا نہ صرف طلبہ کو ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرے گا، بلکہ یونیورسٹی کی شفافیت اور جواب دہی کو بھی بڑھائے گا۔تو، کیا ہم طلبہ یونینز کو گینگسٹرز” کے بجائے طلبہ کی حقیقی آواز بننے دیں گے؟ یا ہم اس پرانی فلم کو بار بار دیکھنے پر مجبور رہیں گے جہاں کوئی حل نہیں، صرف بہانے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔

تحفظات اور سبسڈیز: معیشت کا بوجھ

پاکستانی معیشت آج کل ایک ایسے بیمار مریض کی مانند ہے جسے ہر چند دن بعد آئی ایم ایف کا ڈاکٹر” دوا دیتا ہے اور پھر اگلی قسط کے لیے نئی شرائط لکھ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم اپنی معیشت کو کبھی اس مقام پر لا سکیں گے جہاں یہ قرضوں کے سہارے کے بغیر کھڑی ہو سکے؟ یا ہم سبسڈیز اور تحفظاتی پالیسیوں کے جال میں پھنسے رہیں گے، جو نہ صرف غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہیں بلکہ ہمیں ترقی کے راستے سے مزید دور لے جا رہی ہیں؟آئی ایم ایف کی تازہ رپورٹ کے مطابق، عالمی معیشت کی شرحِ نمو 3.3 فیصد پر رک گئی ہے، جو 2000 سے 2019 کے درمیانی عرصے میں 3.7 فیصد کی اوسط سے کم ہے۔ کووڈ-19 کی وبا، روس-یوکرین جنگ، اور اسرائیل-فلسطین تنازع نے عالمی معیشت پر ایسا گہرا اثر ڈالا ہے کہ اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ سست رفتاری مزید مشکلات پیدا کرتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے عالمی تجارت اور سرمایہ کاری پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اصل مسئلہ عالمی معیشت کی سست روی سے زیادہ وہ پالیسیاں ہیں جو ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے لیے اپنائی ہوئی ہیں۔پاکستان میں تحفظاتی پالیسیاں اور سبسڈیز ایک ایسا پیچیدہ جال بن چکی ہیں جو ترقی کے بجائے جمود کو فروغ دے رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے اپنی حالیہ رپورٹ میں سخت الفاظ میں ان سبسڈیز پر تنقید کی ہے جو حکومت نے مخصوص صنعتوں کو فراہم کی ہیں۔ ان میں کم سود پر قرضے، ٹیکس میں چھوٹ، اور خصوصی اقتصادی زونز کا قیام شامل ہے۔ یہ اقدامات، جو کسی معیشت کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں غیر مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔یہ بچگانہ” صنعتیں، جو ہمیشہ مدد کی محتاج رہتی ہیں، معیشت میں کوئی قابلِ ذکر کردار ادا کرنے کے بجائے وسائل کو ضائع کرنے کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو سائیکل پر چلنا سکھانے کے بجائے ہمیشہ پہیے کے سہارے فراہم کیے جائیں۔ زرعی اجناس اور ایندھن کی قیمتوں میں حکومتی مداخلت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ قیمتوں کو مصنوعی طور پر کم رکھنے کے لیے دی جانے والی سبسڈیز نہ صرف حکومتی خزانے پر بھاری پڑتی ہیں بلکہ یہ منڈی کے قدرتی نظام کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنائیں گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ بعض صوبائی حکومتیں اپنی سیاسی مہربانیوں کے تحت ایسی پالیسیاں لا رہی ہیں جو نہ صرف آئی ایم ایف کی شرائط کی خلاف ورزی ہیں بلکہ معیشت کے لیے بھی خطرناک ہیں۔صفر فیصد شرح سود پر قرضے، بے جا سبسڈیز، اور دیگر مالیاتی سہولتیں وہ اقدامات ہیں جو وقتی طور پر سیاسی فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن معیشت کو مزید کمزور کر دیتے ہیں۔سبسڈیز کا مقصد کمزور طبقات یا صنعتوں کو سہارا دینا ہوتا ہے، لیکن جب یہ پالیسی غیر شفاف ہو اور صرف مخصوص طبقے یا شعبے کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی جائے، تو یہ معیشت کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ٹیکس نظام کو سبسڈیز دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ سبسڈیز اکثر غیر شفاف طریقے سے دی جاتی ہیں۔ یہ ٹیکس چھوٹ صرف ان صنعتوں کو دی جاتی ہے جو پہلے سے مراعات یافتہ ہیں، جیسے کہ رئیل اسٹیٹ، زراعت، توانائی، اور مینوفیکچرنگ۔سبسڈیز اور بلند ٹیرف کی وجہ سے مقامی صنعتیں مسابقت سے محروم ہو چکی ہیں۔ وہ عالمی منڈی میں اپنی جگہ بنانے کے بجائے ہمیشہ حکومتی مدد کی منتظر رہتی ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط اور ہماری معیشت کی موجودہ حالت دیکھتے ہوئے، ضروری ہے کہ ہم تحفظاتی پالیسیوں اور سبسڈیز کے غیر مؤثر نظام کو فوری طور پر تبدیل کریں۔پاکستان کو ایک ایسی معیشت کی ضرورت ہے جو خود انحصاری کی طرف گامزن ہو، نہ کہ سبسڈیز اور تحفظاتی پالیسیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو۔ آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ معاہدہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو ان غیر مؤثر پالیسیوں سے آزاد کریں اور ترقی کی نئی راہیں تلاش کریں۔لیکن سوال یہ ہے: کیا ہماری سیاسی قیادت اور حکومتی ادارے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ یا ہم ہمیشہ “سبسڈیز کے سراب” میں بھٹکتے رہیں گے؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوگا، اور جلد کرنا ہوگا۔