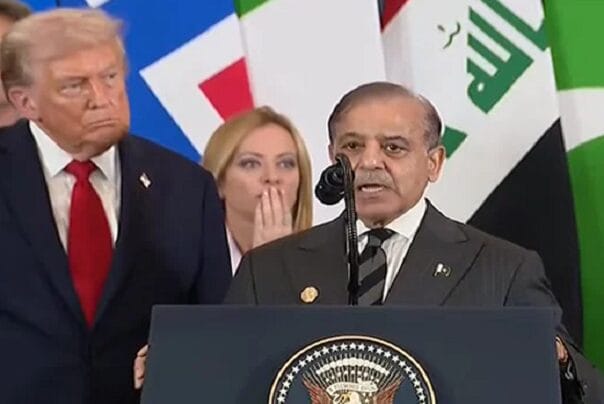

پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ بیان کو بے بنیاد اور یکطرفہ قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق، مودی نے اپنی گفتگو میں جان بوجھ کر مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کیا، جو سات دہائیوں سے اقوام متحدہ، پاکستان اور کشمیری عوام سے کیے گئے بھارتی وعدوں کے باوجود حل طلب ہے۔

مودی نے ایک پوڈکاسٹ میں دعویٰ کیا کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ امن قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسے دشمنی اور دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے عالمی واقعات میں پاکستان کا نام آتا ہے اور اسے ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کی حمایت ترک کرنی چاہیے۔

پاکستان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خود پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر جاری رکھے ہوئے ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارت کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر کی جانے والی خفیہ کارروائیوں، ٹارگٹ کلنگ، اور غیر ملکی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات پر غور کرے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائے۔

پاکستان ہمیشہ بامقصد مذاکرات اور تعمیری سفارت کاری پر یقین رکھتا ہے تاکہ تمام تنازعات بشمول مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکے، لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی اور خطے پر تسلط قائم کرنے کی خواہش ہمیشہ جنوبی ایشیا میں امن کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی ہے۔

پاکستان اور بھارت کے تعلقات تاریخی طور پر کشیدہ رہے ہیں، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے بیانات کے خلاف سخت ردعمل دیتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارتی میڈیا نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے حوالے سے ایک غلط معلوماتی مہم چلائی، جسے پاک فوج کے ترجمان نے بے نقاب کیا۔ ترجمان کے مطابق، بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے اور وہاں کی عسکری کارروائیوں کی مالی معاونت کرتا رہا ہے۔

جنوری میں بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپیندرا دویدی نے دعویٰ کیا کہ 2024 میں مقبوضہ کشمیر میں مارے گئے 60 فیصد عسکریت پسند پاکستانی تھے، جبکہ 80 فیصد باقی جنگجو بھی پاکستانی نژاد تھے۔ ان دعووں پر پاکستان کی جانب سے شدید ردعمل آیا، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے انہیں “کھوکھلے بیانات” قرار دیا، جن کا مقصد بھارتی عوام اور عالمی برادری کی توجہ اندرونی بحرانوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے ہٹانا تھا۔

اسی دوران، دفتر خارجہ نے بھارت کی سرحد پار ٹارگٹ کلنگ کی پالیسی پر بھی تشویش کا اظہار کیا، جس کے تحت بھارتی حکومت مبینہ طور پر مختلف ممالک میں اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے۔

گزشتہ برس دسمبر میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ” (را) پاکستان میں 2021 سے ٹارگٹ کلنگ کی ایک منظم مہم چلا رہی ہے۔ رپورٹ میں پاکستانی اور بھارتی حکام، عسکریت پسندوں کے ساتھیوں، اور پولیس دستاویزات کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس منصوبہ بندی کے تحت کم از کم چھ افراد کو قتل کیا گیا۔

یہ مہم صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ بھارت نے یہی طریقہ کار امریکہ اور کینیڈا میں سکھ کارکنوں کے خلاف بھی اپنایا۔ معروف سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل اور نیویارک میں گرپتونت سنگھ پنن کے قتل کی ناکام کوشش کے بعد بھارت کے خلاف عالمی سطح پر تحقیقات کا آغاز ہوا۔

کینیڈا نے بھی بھارت پر الزام عائد کیا کہ اس کے سفارت کار سکھ کارکنوں کی نگرانی، دھمکیاں اور ان کے قتل کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ الیکٹرانک شواہد کی بنیاد پر کینیڈا اور دیگر مغربی ممالک کے بھارت سے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔

بھارتی وزارت خارجہ نے ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ہمیشہ کی طرح ان واقعات سے لاتعلقی اختیار کی، لیکن اس کے دفاع میں بھارتی حکام پہلے بھی ایسی کارروائیوں کو “قومی سلامتی کے لیے ضروری” قرار دے چکے ہیں۔

یہ واضح ہے کہ بھارت ایک طرف تو خود دہشت گردی میں ملوث ہے اور دوسری طرف عالمی برادری کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کا مؤقف مضبوط ہے کہ بھارت اپنی ریاستی دہشت گردی کو روکے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے، اور خطے میں حقیقی امن کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ورنہ جنوبی ایشیا میں استحکام اور ترقی کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔

پنجاب کے شہر: ترقی یا تباہی؟

لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہر تیز رفتار ترقی کے نام پر بے ہنگم شہری پھیلاؤ اور ماحولیاتی تباہی کی نذر ہو رہے ہیں۔ ان شہروں کی منصوبہ بندی ایک خاص طبقے کے مفادات کے تحت کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں زرعی زمینیں کنکریٹ میں تبدیل ہو رہی ہیں، عوامی سہولیات ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اور ماحولیاتی خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ راوی ریور فرنٹ اربن ڈویلپمنٹ منصوبہ (رودا) اس رجحان کی تازہ ترین اور شاید سب سے زیادہ خطرناک مثال ہے۔

یہ منصوبہ راوی دریا کی “بحالی” کے نام پر شروع کیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ دریا کو مزید نقصان پہنچانے اور اسے ایک کاروباری ہاؤسنگ اسکیم میں بدلنے کا منصوبہ ہے۔ 100,000 ایکڑ پر مشتمل اس منصوبے کے تحت دریا کے دونوں کناروں پر کمرشل اور رہائشی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں، جس سے ہزاروں کسان بے گھر ہو رہے ہیں، زرعی زمینیں ختم ہو رہی ہیں، اور سیلاب کے خطرات کئی گنا بڑھ رہے ہیں۔

یہ صورت حال اچانک پیدا نہیں ہوئی۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں کی موجودہ شہری تباہی کی جڑیں برطانوی راج کے دور سے جا ملتی ہیں، جب شہری ترقی کا ماڈل اشرافیہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1936 میں لاہور امپروومنٹ ٹرسٹ اور بعد میں 1975 میں لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایل ڈی اے) کے قیام کے باوجود، شہر کی ترقی صرف چند مخصوص طبقات تک محدود رہی۔ قیامِ پاکستان کے بعد بھی یہی ماڈل برقرار رہا، جہاں زمین کو بڑی ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے قربان کیا جاتا رہا، جبکہ عوام کے لیے سہولیات کا کوئی خاطرخواہ بندوبست نہیں کیا گیا۔

لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، اور راولپنڈی جیسے شہر تیزی سے زرعی زمینوں پر پھیل رہے ہیں۔ یہ بے ہنگم پھیلاؤ ٹریفک کے مسائل، فضائی آلودگی، اور بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی جیسے بحرانوں کو جنم دے رہا ہے۔

راوی دریا پہلے ہی آلودگی اور بدانتظامی کا شکار تھا، لیکن اس کے قدرتی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ماحولیاتی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دنیا بھر میں سیلابی میدانوں (فلوڈ پلینز) کو قدرتی تحفظ کے طور پر محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں انہیں سرمایہ داروں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ قدرتی آبی گزرگاہوں پر تعمیرات کرنے سے پانی کا بہاؤ تبدیل ہو جاتا ہے، جو بعد میں شدید سیلاب کی شکل میں شہری علاقوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔

اس منصوبے کا سب سے زیادہ نقصان ان کسانوں کو ہو رہا ہے جو دہائیوں سے اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ 80 فیصد زمین جو رودا کے لیے مختص کی گئی ہے، اس وقت زرعی استعمال میں تھی۔ حکومت نے زمین حاصل کرنے کے لیے نوآبادیاتی دور کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کا سہارا لیا، جس کے تحت زبردستی زمینیں حاصل کی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان بے دخلیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، لیکن طاقتور کاروباری اور حکومتی حلقے کسی بھی مزاحمت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔

2022 میں لاہور ہائی کورٹ نے اس منصوبے کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے “رضامندی” کے ساتھ زمین حاصل کرنے کا حکم دیا۔ تاہم، زمینی حقیقت یہ ہے کہ “رضامندی” اکثر دباؤ، قانونی پیچیدگیوں، اور دیگر حربوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔

یہ مسئلہ صرف لاہور تک محدود نہیں۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی یہی ماڈل اپنایا جا رہا ہے، جہاں بڑے ہاؤسنگ منصوبے زرعی زمینوں پر بن رہے ہیں، جبکہ عوامی سہولتوں پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں بنیادی شہری سہولیات—صاف پانی، نکاسی آب، پبلک ٹرانسپورٹ—کی شدید قلت ہے، لیکن ترقیاتی بجٹ کا بڑا حصہ ایسی اسکیموں پر خرچ کیا جا رہا ہے جو صرف امیر طبقے کے لیے فائدہ مند ہیں۔

اس ماڈل کو بدلنے کے لیے ایک پائیدار حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ مزید ہاؤسنگ سوسائٹیز اور سڑکوں کی تعمیر سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ شہروں کے اندرونی علاقوں کو جدید بنانے، عوامی ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے، اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دینا ہوگا۔ جب تک اس حکمت عملی کو اپنایا نہیں جاتا، پنجاب کے شہر ترقی کے نام پر تباہی کا شکار ہوتے رہیں گے۔

افغانستان: صحت کا بحران

افغانستان میں صحت کا نظام شدید بحران کا شکار ہے، اور صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پر فنڈنگ فراہم نہ کی گئی تو جون 2025 تک افغانستان میں اس کے زیر نگرانی چلنے والے 80 فیصد طبی مراکز بند ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے سے تقریباً 1.8 ملین افغان شہری بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہو جائیں گے، جبکہ 167 طبی مراکز پہلے ہی مالی امداد کی کمی کے باعث بند ہو چکے ہیں۔

ڈبلیو ایچ او کے مطابق، اس بحران کی بڑی وجہ امریکی امداد میں نمایاں کمی اور ترقیاتی امداد کے ترجیحات میں تبدیلی ہے۔ افغانستان میں صحت کا نظام طویل عرصے سے اقوام متحدہ، غیر سرکاری تنظیموں (این جی اوز) اور بین الاقوامی امدادی اداروں کے رحم و کرم پر ہے، کیونکہ طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا اور وہ خود مختارانہ طور پر صحت کے شعبے کو سنبھالنے کے لیے درکار وسائل سے محروم ہے۔

ڈبلیو ایچ او کے افغانستان میں نمائندے ایڈون سینیزا سالواڈور نے اس صورتحال کو انسانی بحران قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر فوری مدد نہ کی گئی تو اس کے اثرات زندگیوں کے نقصان کی صورت میں دیکھے جائیں گے۔ ان کے مطابق، یہ صرف فنڈنگ کا مسئلہ نہیں بلکہ افغانستان کے صحت کے نظام کو بچانے کا معاملہ ہے، جس میں سالوں کی محنت ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کے انخلا کے بعد سے ہی صورتحال مزید خراب ہو رہی تھی۔ امریکہ کی فنڈنگ ختم ہونے سے نہ صرف افغانستان بلکہ دنیا بھر میں خسرہ کی نگرانی کے نظام پر بھی منفی اثر پڑا ہے، جو مکمل طور پر امریکی امداد پر انحصار کر رہا تھا۔

افغانستان میں پہلے ہی خسرہ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں سال جنوری اور فروری میں 16,000 سے زائد مشتبہ کیسز اور 111 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ تاہم، طالبان حکومت ان اعداد و شمار سے اختلاف کرتی ہے اور اپنی رپورٹنگ کے نظام کے مطابق ان اعداد و شمار کو کم ظاہر کرتی ہے۔

افغانستان میں صحت کے شعبے کو درپیش چیلنجز صرف خسرہ تک محدود نہیں، بلکہ ملک کئی اور وبائی امراض کا سامنا کر رہا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق، افغانستان میں ملیریا اور ڈینگی کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کی مہم بھی جاری ہے۔ افغانستان اور پاکستان دنیا کے واحد دو ممالک ہیں جہاں پولیو اب بھی ایک خطرہ بنا ہوا ہے۔

اس مالی بحران کا اثر صرف ڈبلیو ایچ او پر نہیں بلکہ دیگر فلاحی اداروں پر بھی پڑ رہا ہے۔ “سیو دی چلڈرن” نامی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ فنڈنگ کی کمی کے باعث اس کے اور اس کے شراکت داروں کے زیر نگرانی 18 طبی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ مزید 14 مراکز صرف ایک ماہ تک چلنے کے قابل ہیں، اور اگر جلد از جلد مالی امداد فراہم نہ کی گئی تو یہ بھی بند ہو جائیں گے۔ یہ وہی طبی مراکز ہیں جنہوں نے صرف جنوری میں 134,000 بچوں کو طبی سہولیات فراہم کیں۔

افغانستان میں زچگی کے دوران خواتین کی اموات کی شرح پہلے ہی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہر ایک لاکھ ولادتوں میں 638 خواتین زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اور امریکی امداد میں کٹوتی کے بعد یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے پیش گوئی کی ہے کہ 2028 تک صحت کی سہولیات میں کمی کے باعث مزید 1,200 خواتین دوران زچگی جان کی بازی ہار سکتی ہیں۔

اس کے علاوہ، افغانستان غذائی قلت کے شدید بحران سے بھی دوچار ہے، جو مسلسل جنگ، اقتصادی تباہی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک میں پانچ سال سے کم عمر کے 10 فیصد بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ 45 فیصد بچوں کی نشوونما رک چکی ہے۔

یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ افغانستان کا صحت کا شعبہ ایک سنگین انسانی بحران کی دہلیز پر ہے۔ اگر عالمی برادری اور امدادی ادارے فوری طور پر وسائل فراہم نہیں کرتے، تو ملک میں صحت کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے، جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ انسانی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، اور یہ وقت فیصلے لینے کا ہے، تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔

ٹیکسٹائل بحران اور پالیسی کی ناکامی

پاکستان کی معیشت میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہمیشہ سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ برآمدات کا سب سے بڑا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاکھوں افراد کے روزگار کا انحصار بھی اسی صنعت پر ہے۔ منطقی طور پر، حکومت کو ایسی پالیسیاں مرتب کرنی چاہیے تھیں جو اس صنعت کو مستحکم رکھتیں، اس کے عالمی مسابقتی صلاحیت میں اضافہ کرتیں، اور اسے بین الاقوامی منڈی میں اتار چڑھاؤ کے اثرات سے محفوظ بناتیں۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس کے برعکس ہے۔

موجودہ پالیسیوں کا مجموعہ تضادات سے بھرپور ہے، جس نے صنعت کو سخت ترین ریگولیٹری اور اقتصادی دباؤ میں دھکیل دیا ہے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن (اپٹما) کی حالیہ ملاقات میں وزیر خزانہ کو ان مشکلات سے آگاہ کیا گیا، جن میں برآمدی سہولت اسکیم (ای ایف ایس) کی خامیاں، ٹیکس ریفنڈ میں تاخیر، اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں شامل ہیں۔ یہ تمام مسائل مل کر اس صنعت کے استحکام اور بقا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔

ای ایف ایس کی پیچیدگیوں پر نظر ڈالی جائے تو ایک بڑا مسئلہ مقامی اور درآمدی خام مال کے ساتھ روا رکھا جانے والا تضاد ہے۔ فنانس ایکٹ 2024 کے تحت مقامی خام مال پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی گئی، جبکہ درآمد شدہ خام مال کو بدستور ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ رکھا گیا۔ نتیجتاً، مقامی سطح پر تیار کردہ خام مال 18 فیصد سیلز ٹیکس کے بوجھ تلے دب گیا، جو اصولی طور پر واپس ملنا چاہیے، مگر اس کی واپسی کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہے۔

سیلز ٹیکس قوانین 2006 کے مطابق، ریفنڈ کی ادائیگی 72 گھنٹوں میں مکمل ہونی چاہیے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ برآمد کنندگان کو چھ چھ ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود صرف 70 فیصد کلیمز کلیئر ہوتے ہیں، جبکہ 30 فیصد غیر معینہ مدت کے لیے رکے رہتے ہیں۔ اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر کے ریفنڈز کی مجموعی بقایا رقم 329.5 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے، جس کی وجہ سے صنعت شدید مالی بحران کا شکار ہے۔

اپٹما کا مؤقف ہے کہ ای ایف ایس برآمدات میں اضافے کے بجائے، ان افراد کو فائدہ پہنچا رہی ہے جو درآمدی خام مال استعمال کر رہے ہیں، جبکہ مقامی صنعت کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس پالیسی کے باعث 100 سے زائد اسپننگ ملز بند ہو چکی ہیں، جو اس شعبے کی مجموعی پیداواری صلاحیت کا 40 فیصد بنتی ہیں۔ جو ملیں ابھی تک کام کر رہی ہیں، وہ بھی اپنی نصف سے کم استعداد پر چل رہی ہیں۔ نتیجتاً، لاکھوں افراد بیروزگار ہو چکے ہیں، اور اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو ملکی معیشت کو مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔

یہ واضح ہے کہ موجودہ ٹیکس اور درآمدی پالیسیوں نے مقامی صنعت کو نقصان پہنچایا ہے۔ حکومت کو سوچنا ہوگا کہ آیا اس کی پالیسیاں واقعی برآمدات اور ٹیکس وصولی میں بہتری لا رہی ہیں، یا صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں۔

مقامی مینوفیکچررز کو برابری کے مواقع ملنے چاہئیں، اور درآمد شدہ ڈیوٹی فری خام مال کی بدولت مقامی پیداوار کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس پس منظر میں، اپٹما کی طرف سے تجویز کردہ “گریجویٹڈ سیلز ٹیکس” ماڈل پر غور کیا جانا چاہیے، جس کے تحت خام مال پر سیلز ٹیکس کم اور تیار شدہ مصنوعات پر زیادہ لاگو ہو، تاکہ مقامی مینوفیکچرنگ کو فروغ دیا جا سکے اور ٹیکس چوری روکی جا سکے۔

تاہم، یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر مقامی خام مال پر سیلز ٹیکس میں چھوٹ دے بھی دی جائے، تب بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث بحران کا شکار رہے گی۔

بین الاقوامی توانائی ایجنسی (آئی ای اے) کے مطابق، پاکستان میں صنعتی بجلی کے نرخ چین، بھارت اور امریکہ کے مقابلے میں تقریباً دوگنا ہیں، اور یورپی یونین سے بھی زیادہ، جس کی وجہ سے پاکستانی مصنوعات عالمی مارکیٹ میں غیر مسابقتی ہو چکی ہیں۔

اس کی بنیادی وجہ توانائی کے ترسیلی اور تقسیماتی نقصانات، بجلی کمپنیوں کی نااہلی اور ناقص انتظامی ڈھانچہ ہے، جس کے نتیجے میں صنعتوں کے لیے بجلی کے نرخ ناقابل برداشت سطح تک جا پہنچے ہیں۔ اپٹما نے اس مسئلے کے حل کے لیے کئی مطالبات پیش کیے ہیں، جن پر حکومت غور کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بجلی کے نرخ کم کرنا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، جس کے لیے بجلی کے پیداواری اخراجات میں کمی، ترسیلی نظام کی بہتری اور بجلی چوری کے خاتمے جیسے اقدامات ضروری ہیں۔

ای ایف ایس کی خامیوں، ناقص ٹیکس پالیسیوں، اور توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے مل کر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک شدید بحران میں دھکیل دیا ہے۔

حکومت کو فوری طور پر ان پالیسی تضادات کو ختم کرنا ہوگا اور ایک متوازن حکمت عملی اپنانی ہوگی جو برآمدات اور ٹیکس ریونیو میں اضافے کے ساتھ ساتھ مقامی صنعت کے استحکام کو بھی یقینی بنائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا، تو پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی صنعت مزید زوال کا شکار ہو سکتی ہے، جس کے معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔